“沧海桑田” 常被用于形容世间事物发生翻天覆地的变化,其字面意思仿佛是大海与桑田在时光长河中不断更迭转换。其中,“桑田” 的含义较为明晰,它是古人种植桑树用以养蚕的田地,与现代的农田概念相近。然而,“沧海” 究竟指向何方,却值得深入探究。

解释:沧海,指大海。桑田,植桑之田,指陆地。指大海变为陆地,陆地沦为大海。形容世事变化巨大,比喻世事变迁,人生无常。

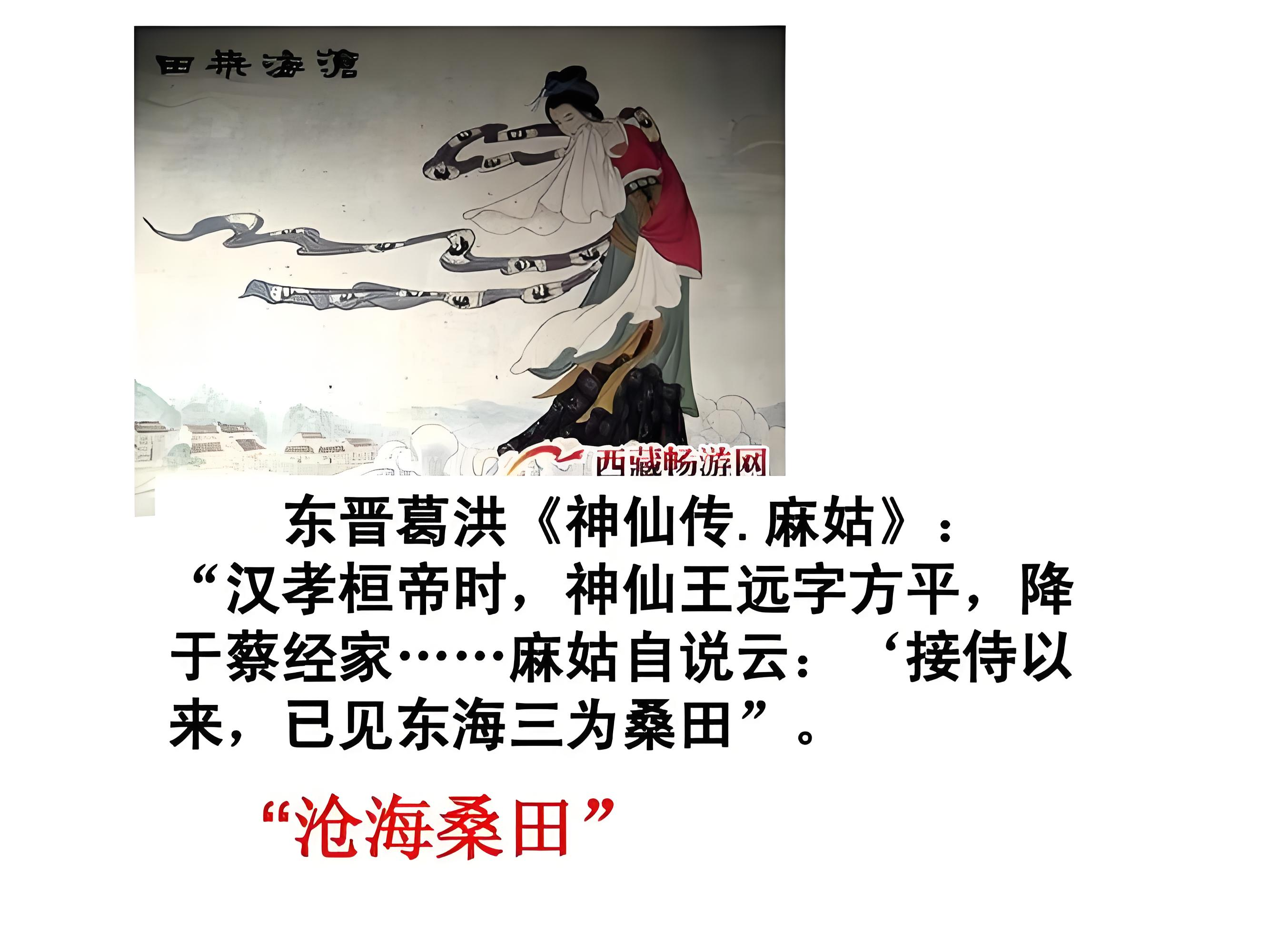

出处:东晋·葛洪《神仙传·麻姑》:“麻姑自说云,接侍以来,已见东海三为桑田。”

有人或许会认为,“沧海” 便是大海的统称。从字源角度分析,这种理解确实有一定道理。“沧” 字中的 “仓” 是 “苍” 的简化形态,而 “苍” 常用来描绘青蓝色、青绿色或灰白色,像我们熟知的 “苍天”“苍翠” 等词汇。

由此可见,“沧海” 可被理解为一片青苍色、浩渺无垠的海水。但在古代特定的时代背景与语境中,尤其是在 “沧海桑田” 这一表述里,“沧海” 实则有着具体的海域指向。

“沧海桑田” 的典故源自东晋道教学者葛洪所著的小说集《神仙传》。在书中关于麻姑的故事里,麻姑自述:“接待以来,已见东海三为桑田,向到蓬莱,水又浅于往昔,会时略半也,岂将复还为陵陆乎。”

传说东汉仙人王方平在门徒蔡经家见到了仙女麻姑,发现她原来是自己的妹妹。麻姑早年在姑余山修行得道,千百年过去了,长得仍如十八九岁的姑娘。麻姑说:“我自从得到天命以来,已经三次见到东海变为桑田。这次去仙山蓬莱,见海水比以前浅了许多,大概又快要变成陆地丘陵了吧!”也就是说,“沧海”是指东海。

从这段记载不难看出,《神仙传》原文提及的是 “东海”,而后世逐渐将其演化为 “沧海”。这一转变与古人的活动范围密切相关。

古代中原地区的人们,活动区域主要集中在黄河流域及其周边地带,对于他们而言,东方那片辽阔无垠、波涛起伏的大海,充满了神秘色彩。

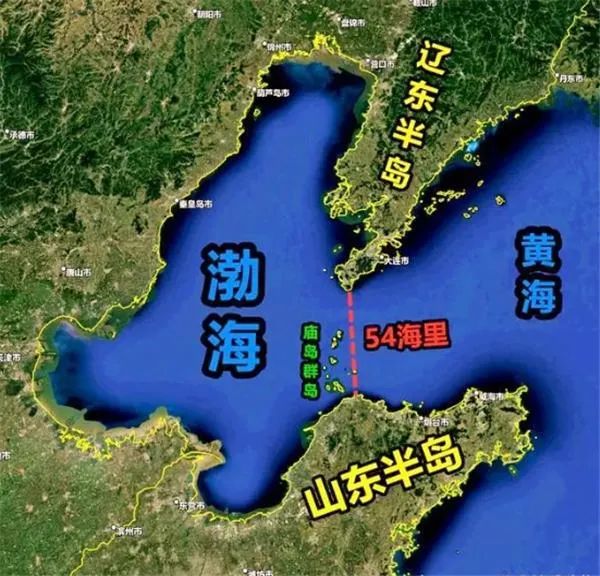

最初,人们所说的 “东海” 泛指黄河入海口以东的海域,尽管黄河在历史上多次改道,但它最早的入海口位于现今的渤海区域。

从《神仙传》的描述可知,“东海” 毗邻蓬莱,而如今紧邻蓬莱岛的海域正是渤海。此外,历史上众多文人墨客也常用 “沧海” 来指代渤海。

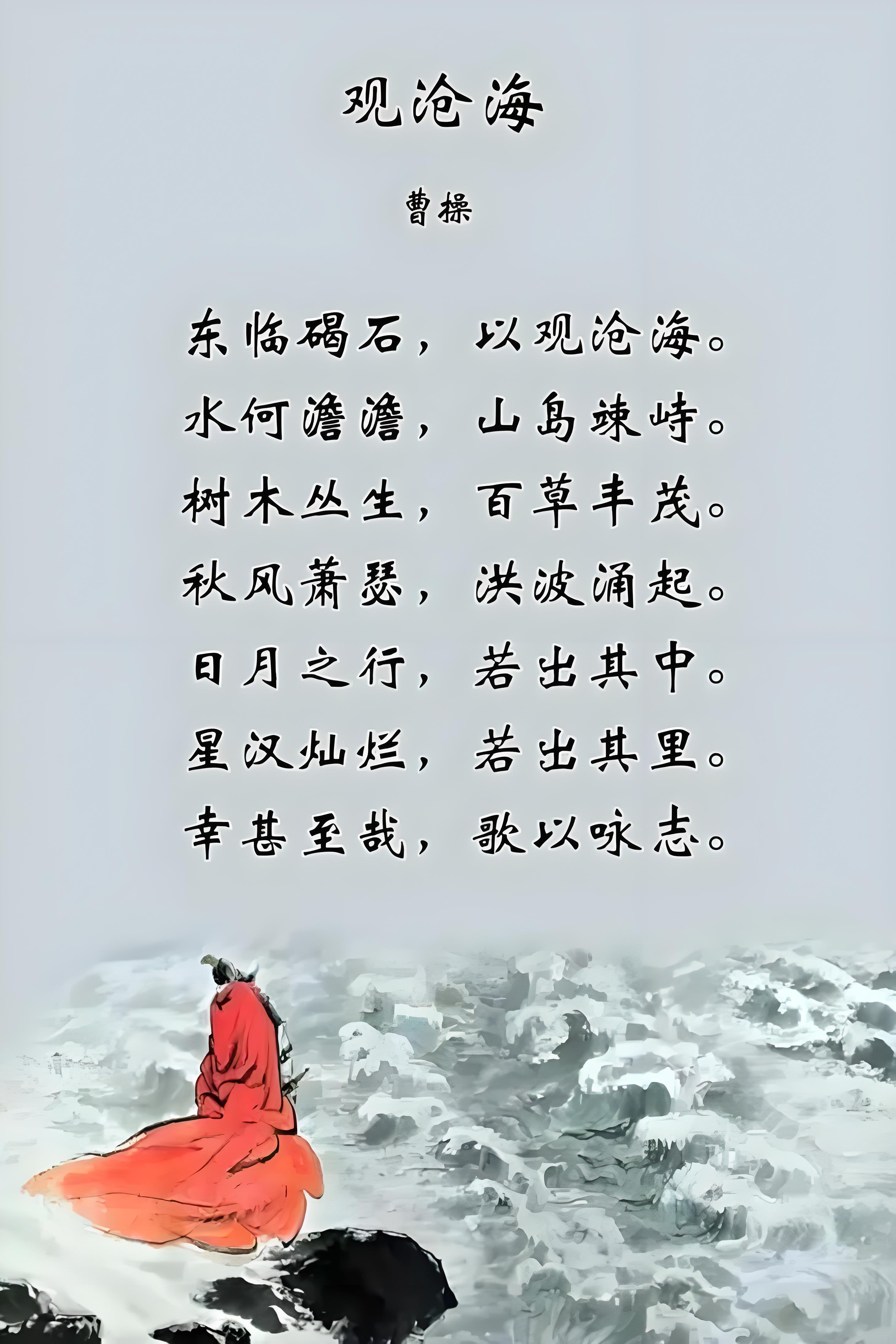

例如曹操的《观沧海》中 “东临碣石,以观沧海” 的名句,诗中的碣石山位于今河北省秦皇岛境内,由此推断,曹操当时站在碣石山顶所眺望的,正是渤海。

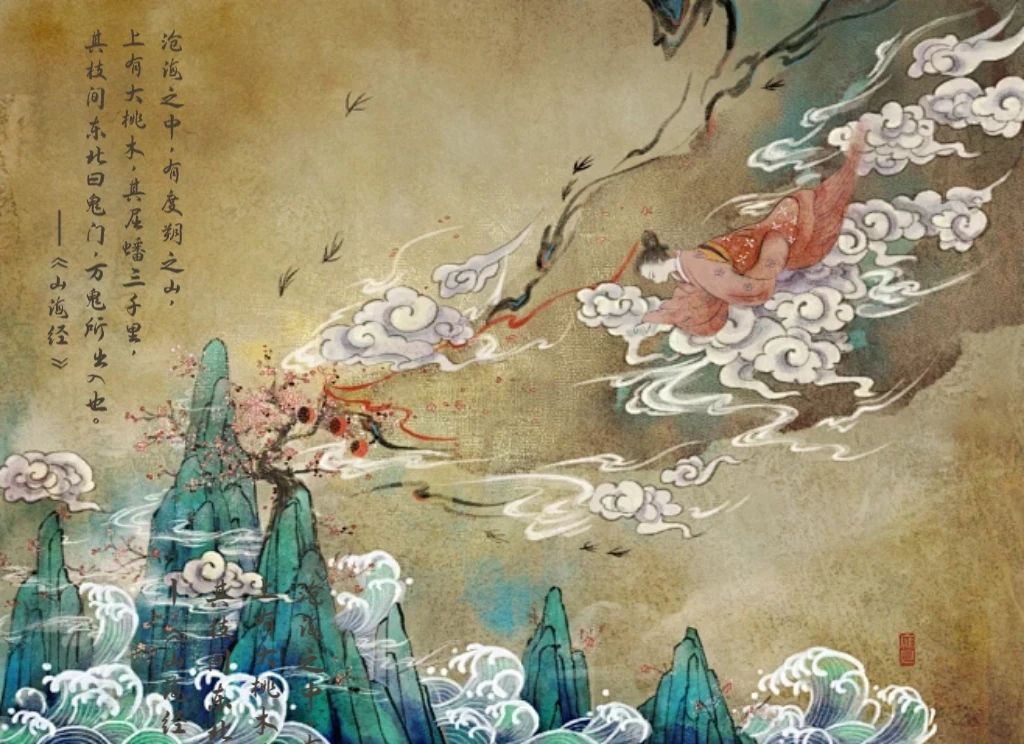

再如《山海经》中记载 “沧海之中,有度朔之山”,传说中的 “度朔山” 位于渤海以东极为遥远的地方。

后来这个故事演变成“沧海桑田”这句成语,“桑田”就是种农作物的田,也就是陆地。“沧海桑田”原用来比喻环境变化很大,后亦可用来比喻世事无常,变化很快。